太陽の塔 消えた第4の顔「地底の太陽」はどこに?

大阪関西万博開催に際し、NHKで番組がありました。

太陽の塔 消えた顔を追え

番組内容

1970年の大阪万博には、ある謎が残されている。万博のシンボル「太陽の塔」には4つの顔があったが、その1つ「地底の太陽」が閉幕後に忽然と姿を消し、今も行方不明になっているのだ。今回、顔を捜索するプロジェクトが立ち上がった。どこに行ったのか。なぜ消えたのか。そしてどのようなメッセージが込められていたのか。ことし万博が再び開かれる中、時空を超えて未解決の謎に迫る異色のミステリードキュメンタリー。

神戸の王子動物園に一時期置いてあった、夢洲の埋め立てに使われた、証言も紹介されていましたが、結局わからない、というおはなし。

たぶん産廃処理場のがれきになったのだろう、というシメでした。

僕も多くの資料をあたってみましたが(万博協会の議事録なんかも読みましたが)番組と同じ道筋をたどっただけでした。

「地底の太陽はどこにあるか」

それは想像するしかない、ファンタジーの世界、小説家の仕事です。

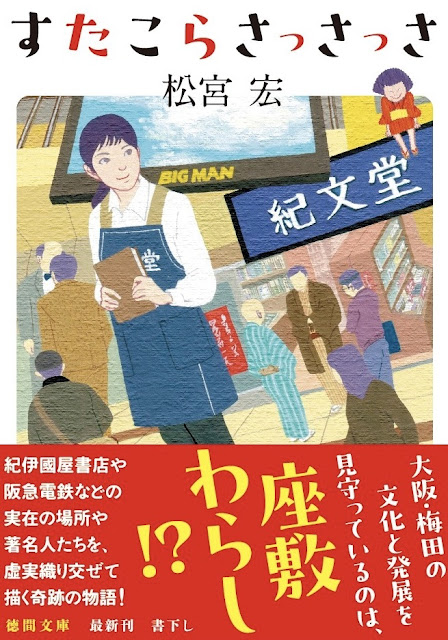

小説「すたこらさっさっさ」は菅原道真〜小林一三〜現代へ、大阪梅田の生い立ちと未来の話ですが、70年万博と今回の万博の関連も伏線にしています。

70年の万博メイン会場設計チームが構想で悩んでいたとき、ひとりが金比羅さんの御旅所をを見つけ「広場だよ」と興奮。当時の日本に「広場」の概念はなかった。ヨーロッパには広場が多いです。でも日本の駅前なんかにはビルか店かバス停ばっか(ようやく南海なんば駅前が広場になったりしてますが)。

70年万博に「広場」思想を盛り込んだのは当時としては新しい。

万博はそこにあとふたつのアイデア

小松左京さんが「お祭りだ」

岡本太郎さんが「縄文だ」

そして「お祭り広場」と「太陽の塔」ができました。

さて小説の舞台、梅田ビッグマン広場ですが、万博のお祭り広場と建築デザイン上の共通点があると観察できます。阪急梅田駅のホームへ上がるエスカレータと階段のある一階広場は写御旅所そっくりでしょう。御旅所とは神さまがお出かけになる場所。まさに駅そのものです。

|

| 金比羅宮の御旅所(現在は駐車場) |

|

| 阪急梅田駅下のビッグマン広場 |

ドキュメンタリーでは終えない謎を小説のサブストーリーとして「地底の顔はいまもあるのか、あるならどこか、『盗人』は誰か」を書きました。

「地底の太陽」はどこにある? ひとつだけヒント。それは「京都」

鬼籍に入られた先生方のたくさん登場していただきました。雲の上からニヤニヤしながら、小説の主人公、25歳の書店勤務「彩ちゃん」の青春を眺めてほしいです。

合掌

コメント

コメントを投稿